在汽油动力交通工具中使用更轻质的结构部件,可以显著降低燃料消耗;而在电池供能车辆中,则能降低对高能量密度电池的依赖。这些材料方面的需求使镁合金受到广泛关注。镁不仅密度低(约为铝的70%),且具有较高的比强度,同时是地壳中第八丰富的元素。与铁、铝和钛合金不同,镁还可从海水中提取,且其合金易于回收或生物降解,因此在环境可持续性方面具有显著优势。

然而,镁合金的力学行为非常复杂。镁及其多数合金具有六方密排晶体结构,表现出强烈的塑性各向异性和有限的位错滑移系,这使其更容易发生变形孪晶。变形孪晶是机械应力下形成的三维微结构域,其对材料性能具有双重作用:一方面,孪晶可沿晶体的c轴方向提供额外的变形机制,从而承担较大的塑性应变;另一方面,孪晶往往成为裂纹萌生的起始位置。因此,深入理解孪晶行为对于掌握镁合金的塑性、延展性和失效机制至关重要。

尽管原子级建模和透射电子显微镜研究提供了有关变形孪晶原子尺度特性的见解,近年来越来越多的研究强调需要三维尺度的表征,以全面理解晶粒尺度上的变形孪晶行为。例如,传统的孪晶形核理解主要依赖于Schmid因子。Schmid因子是一种广泛使用的参数,用于根据应力作用下晶体中特定晶面和方向的有利排列,来对不同孪晶变体进行排序,从而判断哪些变体更易形核。

然而,有研究表明,即便考虑了晶粒的局部取向和应力,Schmid因子也无法解释变体选择的行为。此外,也有研究指出,尽管最优(Schmid因子最高)的孪晶变体确实贡献最大,但其他变体的贡献与Schmid因子并无明显相关性。

除了形核机制,目前对孪晶的传播与生长的理解也受到三维原位表征能力不足的限制。他们在文中将“生长”定义为孪晶结构域尺寸的总体扩展,“传播”特指沿孪晶剪切方向或侧向方向的扩展,“加厚”则是沿孪晶面法线方向的扩展。有研究发现,变形孪晶呈现不规则形状,其各个方向的生长行为不同,必须借助三维技术才能理解其演化机制。这些研究还显示,孪晶更容易沿侧向方向扩展,随后才沿剪切方向传播,最后沿法线方向加厚,这种各向异性的生长行为进一步突出了三维分析的重要性。

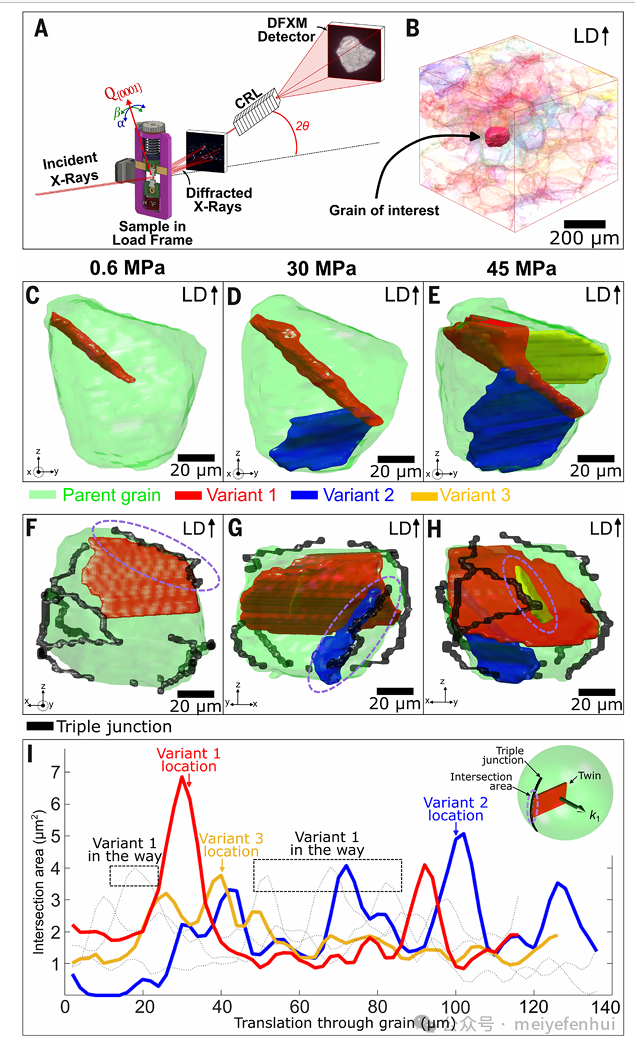

在本研究中,密歇根大学Sangwon Lee,Ashley Bucsek团队采用暗场X射线显微术,对多晶Mg-4Al合金中一个嵌入晶粒内的变形孪晶进行了三维原位表征,空间分辨率达到亚微米尺度。结果显示,孪晶在三维中呈现出不规则的椭球形状。

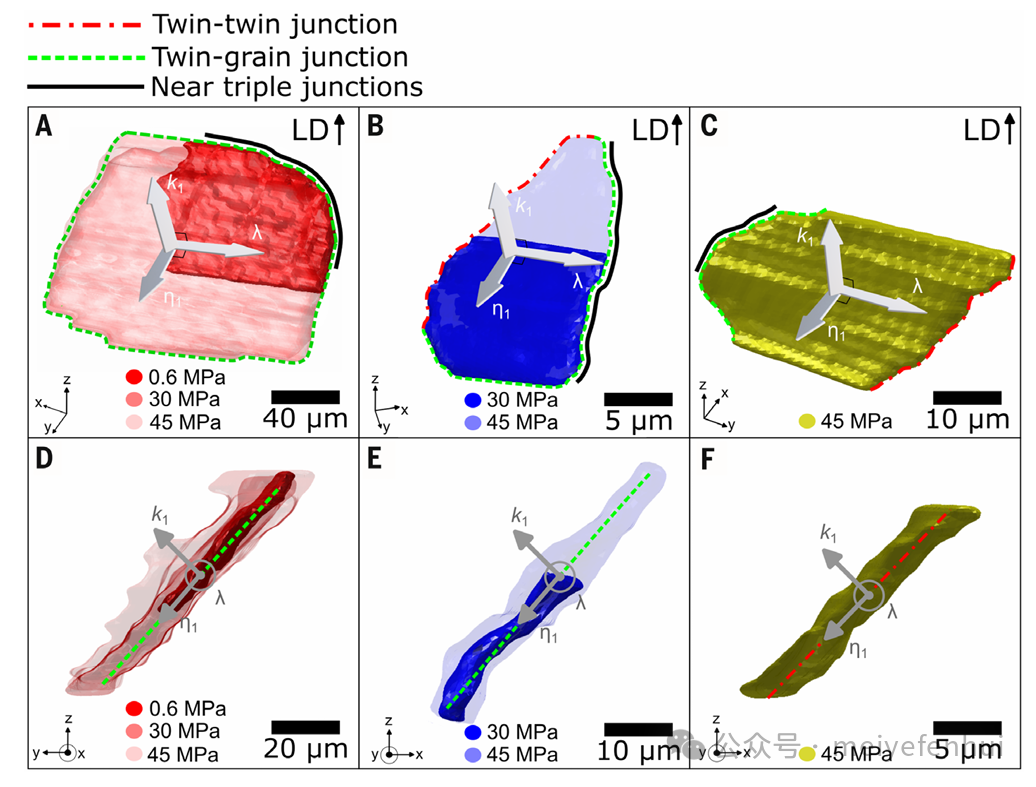

在生长早期,孪晶的最短轴沿孪晶面法线方向(k₁),中间长度轴沿孪晶剪切方向(η₁),最长轴则沿孪晶侧向方向(λ)展开,λ 是一个垂直于k₁和η₁的向量,即 λ = k₁ × η₁。他们观察到,孪晶首先沿侧向方向扩展(尽管不一定完成传播),随后沿剪切方向传播,最后沿法线方向加厚。

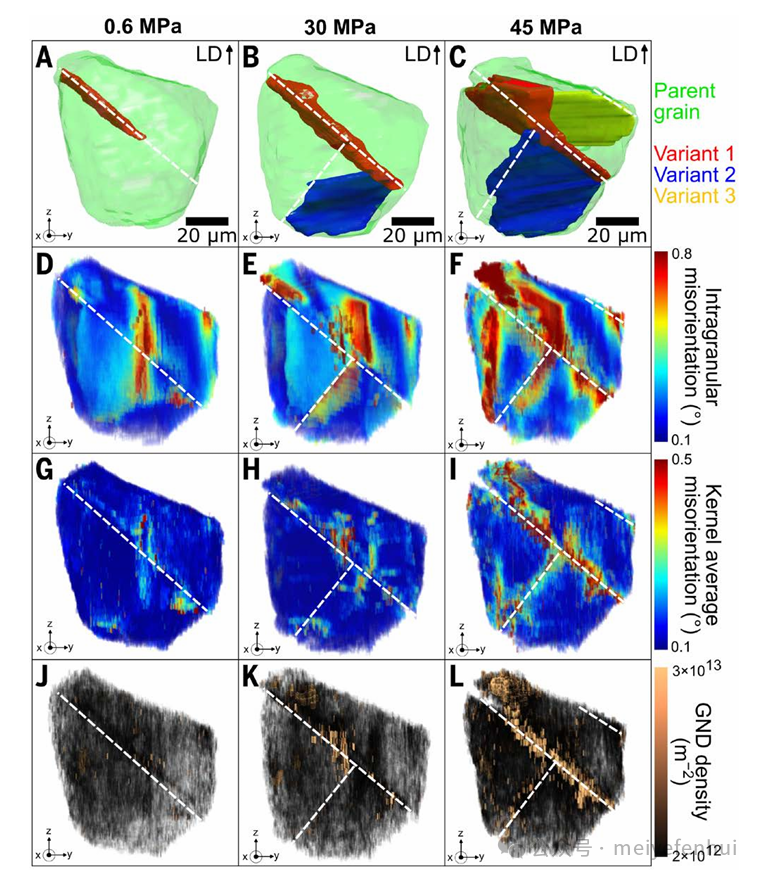

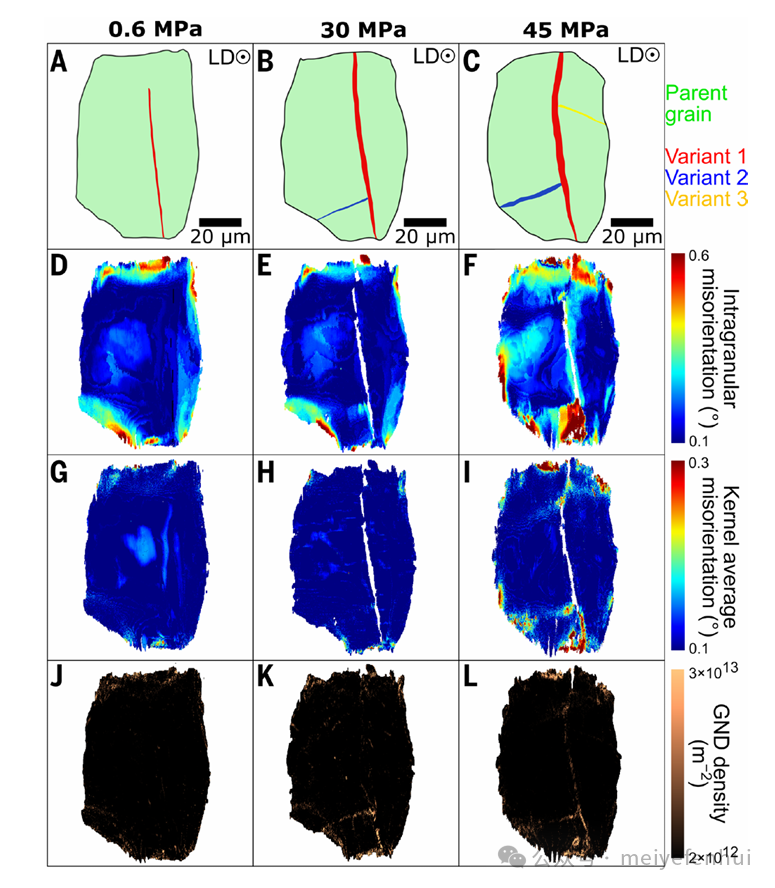

此外,他们发现孪晶-晶粒连接处与三重晶界的交叉区域面积最大,这表明三重晶界的几何特征可能会优先诱导特定孪晶的形核。最后,借助暗场X射线显微术的高角分辨率,他们观察到了几何必需位错(GNDs)在孪晶-晶粒连接处、孪晶-孪晶连接处及孪晶面上的局部积聚现象。

图1. 原位DFXM、3D孪晶形貌和三叉晶界triple junctions。

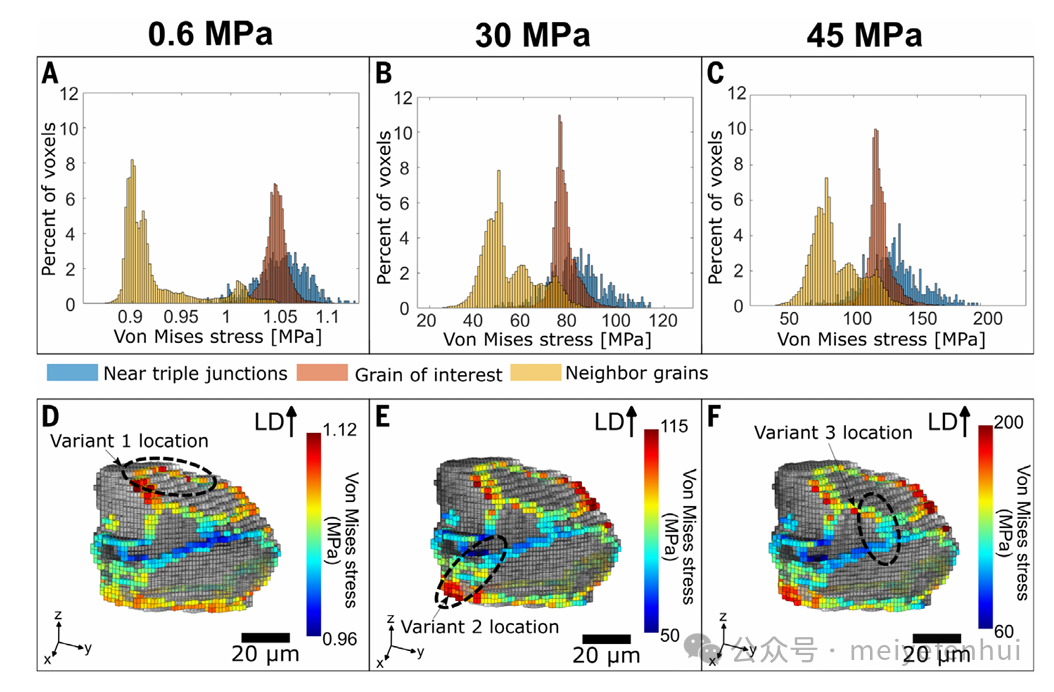

图2: 三叉晶界附近的应力集中。

图3. 3D孪晶生长。

图4. 晶粒附近局部取向梯度和几何必要位错Geometrically Necessary Dislocations, GND密度的演变外观。

图5: 晶粒内部局部取向梯度和GND密度的演变。