摘 要

触发阴离子氧化还原反应是提高层状过渡金属(TM)氧化物容量的有效方法。然而,高电压下不可逆氧释放和结构退化仍然是难题。在此,提出了一种镁离子和空位双掺杂策略,并在钠层中引入部分钠固定的过渡金属离子,以改善阴离子氧化还原反应的可逆性以及层状氧化物的结构稳定性。在TM层中既包含镁离子又包含空位(□),同时部分锰离子(约1.1%)占据钠位点。引入的镁离子与空位的结合不仅能够创造丰富的非键合氧2p轨道,有利于高氧化还原容量,还可以抑制起源于钠–氧–□结构的电压衰减。钠层中锰离子的固定如同“铆钉”一样,在极端脱钠状态下限制了层滑动,从而抑制裂纹的生成。正极材料Na0.67Mn0.011[Mg0.1□0.07Mn0.83]O2表现出增强的放电容量和良好的循环性能。本研究为构建具有高度可逆阴离子氧化还原反应的稳定层状氧化物正极用于钠存储提供了重要见解。

一、结果

(一)结构表征

本研究合成了一系列Na₀.₆₇MgₓMn₁₋ₓO₂(x = 0–0.2)材料,采用有机酸辅助固态反应法。ICP-OES分析确定材料的化学成分。未掺Mg的原始化合物(NMV)的Na/Mn比为0.685:0.895,表明TM层中存在约10%的空位。引入10% Mg后,样品(NMV-M10)的Na/Mn/Mg比为0.671:0.836:0.097,仍显示存在空位。

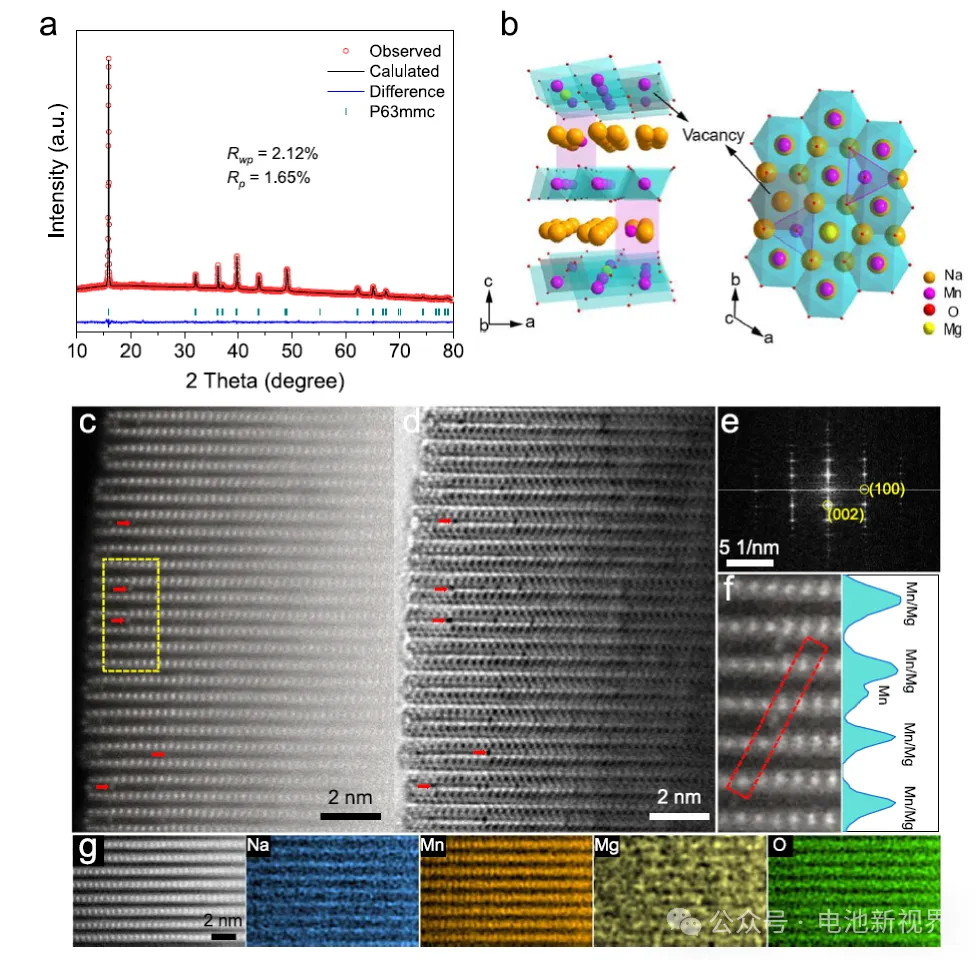

XRD分析,随着Mg含量的增加,从P′2/P2混合相演变为纯P2相,表明Mg₂⁺的替代有效缓解了结构畸变。Mg含量从0增加到10%时,(002)峰向低角度移动,显示单位晶胞沿c轴扩展,因Mg离子的离子半径大于Mn离子,导致TM层厚度增加。Rietveld精修结果显示,原始NMV为正交和六方晶格的混合相,而NMV-M10为纯P2相(图1a,b)。XPS分析表明,Mg掺杂有助于减少Mn³⁺的数量,从而减轻Jahn-Teller畸变。

图1 NMV-M10的结构表征

SEM显示,不同Mg含量的样品均由1-4微米的微米晶体组成。HAADF和ABF-STEM直接观察NMV-M10的原子结构(图1c,d),结果显示TM层和Na层交错排列,部分Mn离子位于Na层中,形成局部尖晶石结构。FFT(图1e)验证了NMV-M10的P2结构及高结晶度,几何相位分析(GPA)显示Na位点中错误占位的Mn离子导致剧烈内部应变,归因于其与晶格氧的强相互作用。这些错误占位的过渡金属离子作为“铆钉”限制了高电位下Na⁺抽取时的氧层滑动。EDS成像(图1g)揭示TM层和Na层的P2堆积结构,其中Mg优先占据TM层中的空位和Mn位,与XRD结果一致。原始NMV中Na层未观察到Mn离子,说明这种占位由Mg掺杂引起。HAADF图像显示TM层中的空位与Mn离子带状有序排列。

(二)电化学性能

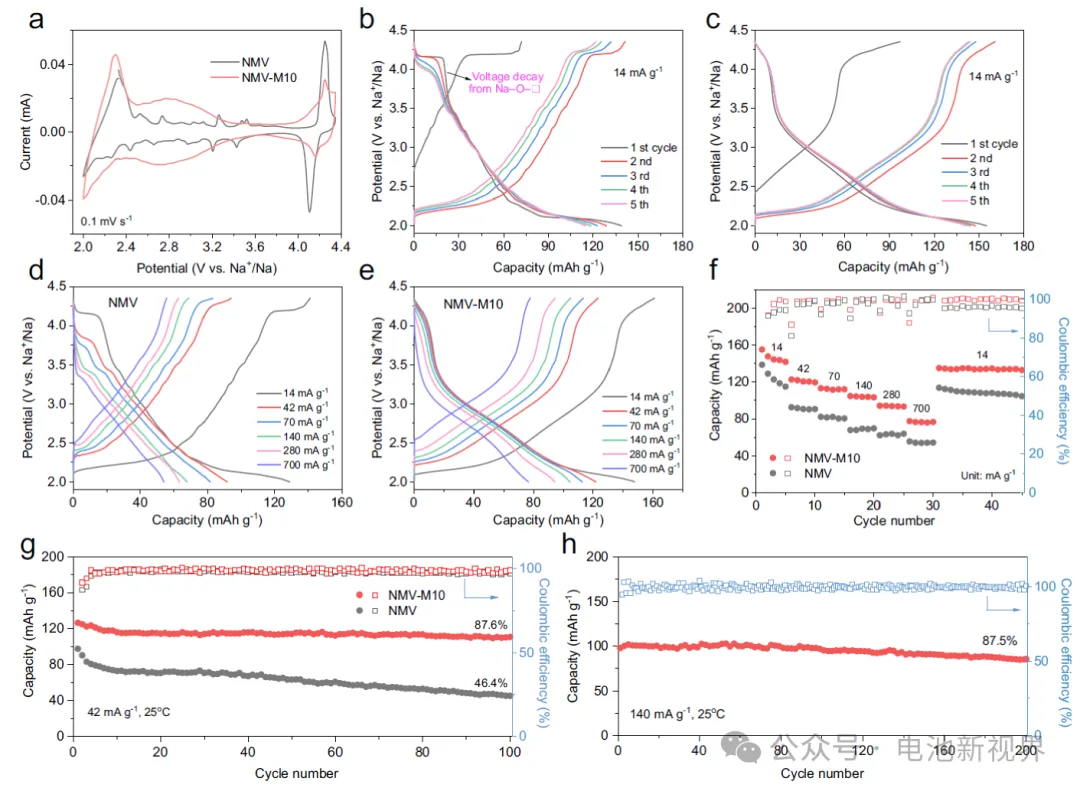

图2a展示了NMV和NMV-M10的CV曲线。NMV的CV曲线可分为三个区域:2.0-2.4V归因于Mn³⁺/Mn⁴⁺氧化还原;2.4-4.0V的多重氧化还原峰由Mn³⁺/Mn⁴⁺氧化还原引起的结构有序转变导致;4.0-4.35V的尖锐峰对应于Na-O-□构型的氧气氧化还原。相比之下,NMV-M10在2.4-4.0V区域的CV曲线更平滑,表明Mg掺杂抑制了复杂的结构转变。在~2.8V处出现一对宽峰,与Na-O-Mg构型的氧气氧化还原有关。Fig. 2b,c显示了NMV和NMV-M10在2.0-4.35V范围内的首5次GCD曲线。NMV-M10在14 mA g⁻¹时表现出最高放电容量155.1 mAh g⁻¹,而NMV和NMV-M5的容量分别为138.6和133.9 mAh g⁻¹。NMV-M10表现出最平滑的GCD曲线,4.2V处的电压平台衰减得到抑制。

图2 NMV和NMV-M10在2.0–4.35 V(相对于Na+/Na)的电化学性能

图2d-f展示了不同电流密度下的典型GCD曲线和倍率性能。无论在什么倍率下,NMV-M10都表现出比NMV更高的放电容量和更低的极化。GITT测试表明NMV-M10具有更高的Na⁺扩散系数,尤其是在高电压区域。图2g显示了在42 mA g⁻¹下的循环性能。NMV-M10在100次循环后保持87.6%的容量,平均电压几乎没有下降,能量密度保持率达92.1%。相比之下,NMV的容量保持率仅为46.4%。图2h中NMV-M10在140 mA g⁻¹下200次循环后容量保持率为87.5%。

(三)结构演变和电荷补偿

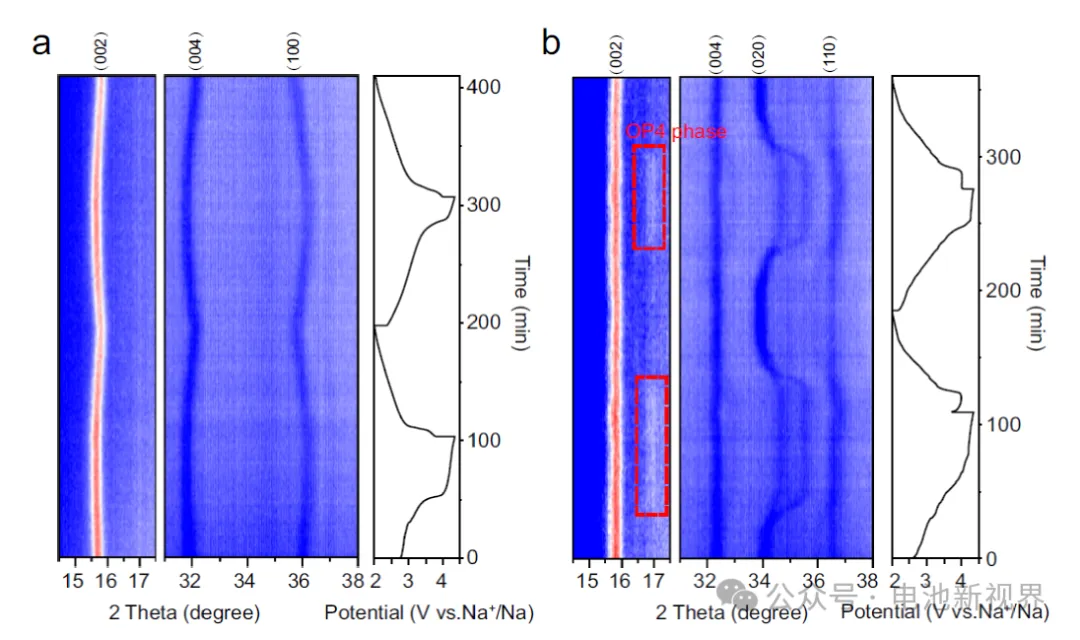

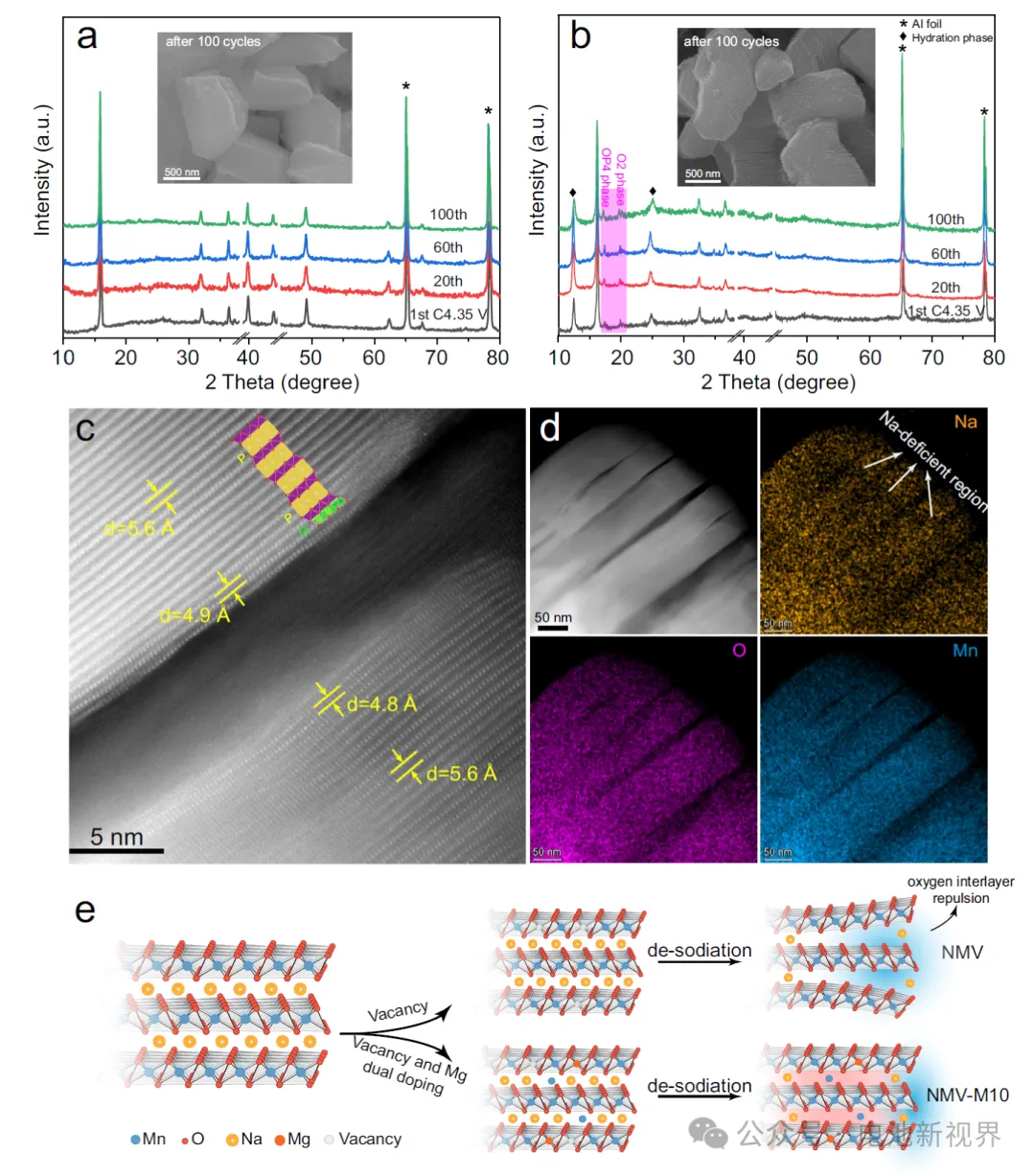

图3 NMV和NMV-M10在充放电过程中的结构演变

原位XRD研究显示(图3),NMV-M10在充电过程中(002)和(004)衍射峰向低角度移动,(100)衍射峰向高角度移动,表明沿c轴晶格膨胀和沿a轴晶格收缩。c轴膨胀源于Na⁺的持续提取减少正电荷屏蔽并增强氧层静电排斥,a轴收缩与Mn³⁺和氧的氧化相关。在放电时,峰值回归原位,体现了结构的可逆演变,全程保持P2结构稳定,且最大体积变化仅为1.47%,展现出近零应变特性。对于NMV,尽管(002)和(004)峰没有明显位移,但当电压超过3.4 V时,出现了新的OP4相,这是从P2到O2相转变的中间相,表明氧层因Na⁺提取而滑移。

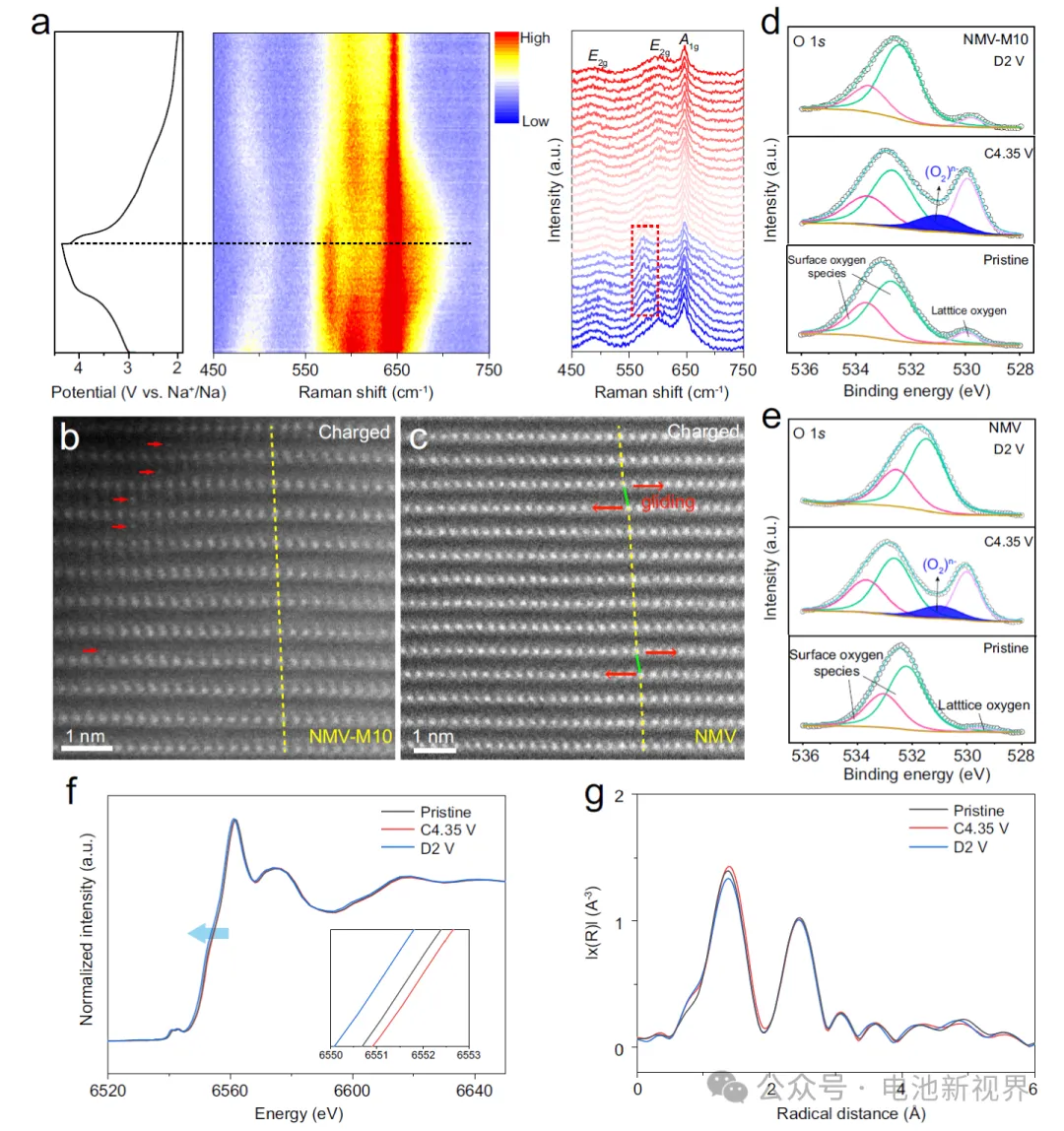

通过原位拉曼光谱测试发现(图4a),NMV-M10在充电过程中显示出三个主要的拉曼峰,与Mn-O键的对称伸缩振动和Na-O键的伸缩振动相关。其中,A₁g模式峰位基本保持不变,表明Mn-O键具有良好的稳定性,但峰逐渐变宽反映晶格畸变的增加;E₂g模式峰位在充电过程中红移,表明层间距离增加。此外,充满电后仍保持原始P2相,未出现向OP4相的转变,表现出优异的结构稳定性。

图4 NMV-M10中的微观结构演变和电荷补偿机制

通过原子级HAADF-STEM观察(图4 b,c),NMV-M10在充电至4.35 V时,Na层中依然存在错位的Mn离子,表明这些离子具有稳固的固定效应,同时TM层排列整齐且未发生层滑移,展示出其优越的结构稳定性。相比之下,NMV在同样条件下表现出相邻层之间的偏移,显现出OP4相的存在,说明其结构稳定性较低。

研究采用O K边软X射线吸收光谱(sXAS)和共振非弹性X射线散射(mRIXS)分析过渡金属氧化物中氧的电子结构和氧化还原行为。sXAS通过检测预边特征和吸收峰强度变化,揭示氧的电子空穴生成,mRIXS则能够区分不同氧物种与氧化态。在本研究中,通过ex situ sXAS和XANES测试发现,在NMV-M10从初始状态充电至4.35 V时,O K边预边强度增加及肩峰升高表明氧化还原行为的参与。同时,Mn K边XANES光谱显示部分Mn³⁺氧化至Mn⁴⁺,EXAFS光谱揭示Mn–O键距离略有变化但Mn–Me距离保持稳定,显示结构稳定性良好。进一步的Mn XPS测试表明,容量贡献在高于3.5 V电压范围内主要由氧的氧化还原提供,而在低于3.5 V时则由Mn³⁺/Mn⁴⁺的阳离子氧化还原主导。

(四)裂纹的起源

研究通过原位XRD和非原位XRD等表征手段,对比分析了NMV-M10和NMV材料在多次循环过程中的结构稳定性。结果表明,NMV-M10在2.0-4.35 V电压范围内表现出优异的结构稳定性,其P2结构在第1次、第20次、第60次和第100次循环充电至4.35 V时仍能保持完整(图5a),且无明显裂纹。相比之下,NMV材料经过循环后,OP4和O2相的衍射峰逐渐增强(图5b),发生明显的P型到O型相转变,导致体积变化和结构退化,最终形成片状堆叠结构(图5b插图),这种结构不稳定性是其容量严重衰减的主要原因。

图5 NMV中的结构退化机制

通过HAADF-STEM和EDS元素映射对NMV材料中裂纹形成机理进行了深入研究。结果显示,在充电至4.35 V时,裂纹两侧存在明显的过渡金属层畸变(图5c),且裂纹边缘优先发生P型相到O型相的转变。EDS分析发现裂纹周围存在明显的缺钠区域(图5d),表明过量Na⁺提取导致的静电排斥是引起氧层滑移和裂纹形成的主要原因。相比之下,NMV-M10中镁掺杂诱导的错位锰离子起到"铆钉"作用,有效抑制了层滑移,不仅提高了阴离子氧化还原容量,还显著改善了结构稳定性(图5e)。

(五)理论计算

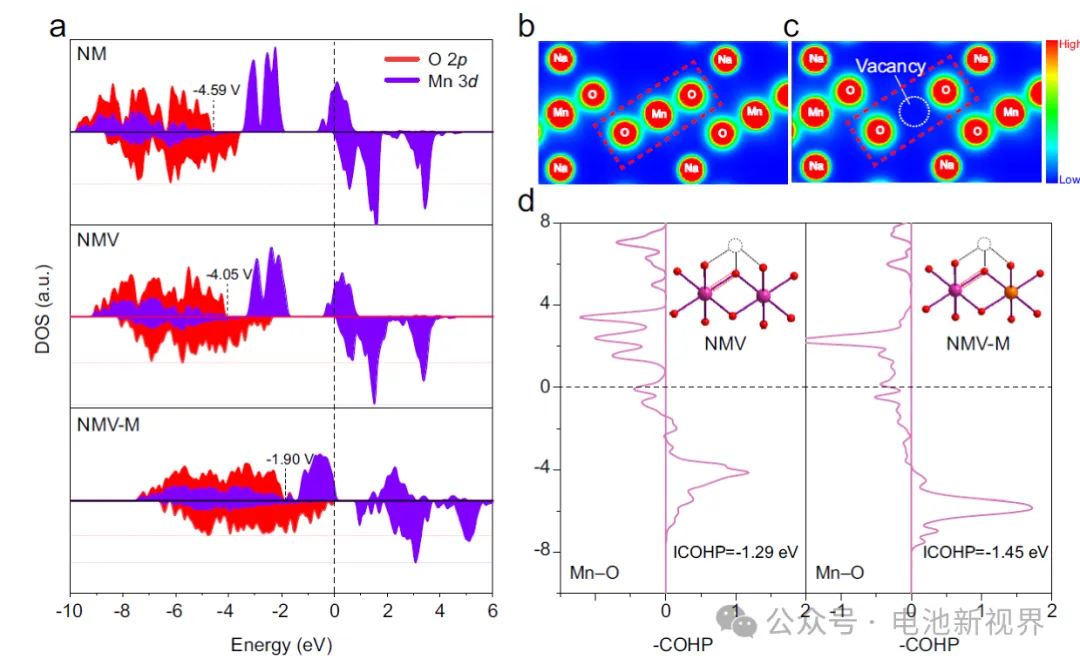

研究通过DFT计算探讨了镁和空位掺杂对材料电子结构的影响。计算结果显示,对于原始NM,Mn3+-eg态主导费米能级附近,而O 2p态远低于费米能级。引入空位后(NMV)和单独镁掺杂(NMM)都使O 2p态接近费米能级,而在NMV-M中,Mg2+和空位的共同存在使O 2p态进一步靠近费米能级,表明充电过程中氧会参与电荷补偿(图6a)。电荷密度分布计算表明,空位的引入导致相邻O电子云不重叠,形成非键O 2p轨道(图6b-c)。COHP分析(图6d)显示镁掺杂增强了Mn-O键强度,抑制了TMO2层中TM的迁移和空位团簇形成。正如Robert A. House等人所揭示的,晶体内O2分子的形成只可能是由于TM迁移产生空位团簇。结合XPS和sXAS结果证实,NMV-M10中主要形成(O2)n-物种而非O2分子,这种稳定机制通过促进高阴离子可逆性提高了电化学性能。

图6 镁掺杂和空位掺杂的电子结构DFT计算

二、结论

本文开发了一种在钠层中固定部分过渡金属离子的镁离子和空位双掺杂策略,以同时提高层状氧化物的氧化还原可逆性和结构稳定性。镁离子和空位都包含在过渡金属层中,部分锰离子占据钠位点。DFT计算表明,掺杂的镁离子与原生空位可以沿着Na-O-Mg、Na-O-□和Mg-O-□构型创建丰富的非键O 2p轨道,使O 2p能带更接近费米能级,显著贡献于氧化还原产生的容量。镁的引入也通过增强Mn-O键抑制了Na-O-□的电压衰减。

先进的原位和非原位表征揭示,钠层中错位的锰离子作为"铆钉"发挥作用,抑制深度脱钠状态下的层滑移,从而抑制裂纹的产生。因此,获得的P2型Na0.67Mn0.011[Mg0.1□0.07Mn0.83]O2表现出显著提高的容量(在14mA g⁻¹时为155.1mAh g⁻¹)和循环性能(在140mA g⁻¹时200次循环后容量保持率为87.5%),优于未掺杂样品。这项研究为提高层状氧化物的阴离子氧化还原可逆性和结构稳定性提供了一种有效策略,以实现高能量密度和稳定的钠存储。