重庆大学潘复生院士团队《JMA》:三元镁合金固溶行为特征的分类、原理与合金设计策略

研究背景

镁合金被誉为“21世纪绿色工程材料”,具有密度低、比强度高、弹性模量小、刚性好、屏蔽性好、色泽鲜艳美观等优点,在多个工业领域具有广阔的应用前景。然而,镁合金的低室温塑性、耐蚀性等关键性能往往难以满足特定应用的要求,这限制了其更广泛的应用。合金化是提高镁合金性能的最有效手段之一,通过添加合金元素可以改善镁合金的组织结构,从而优化其力学性能、耐蚀性和一些功能特性。合金元素的添加并非简单地增加材料的成分复杂性,而是涉及到复杂的固溶行为和相变过程。合金元素在镁合金中的固溶行为直接影响合金的组织结构、相组成和性能。尽管已经有许多关于镁合金固溶行为的研究,但大多数研究都集中在二元或少数几种合金元素的固溶行为上,对于多组分镁合金体系中多种合金元素之间的交互作用和固溶行为的研究仍然有限。因此,深入且系统理解合金元素在多元镁合金中的固溶行为对于指导高性能镁合金的合金设计具有重要意义。

文章亮点

1.高效揭示三元镁合金固溶特性:本研究通过高通量热力学计算,成功揭示了三元镁合金的固溶行为特征,为深入理解合金元素在镁合金中的固溶行为提供了新视角。

2.提出并解释了合金元素交互作用的固溶行为分类理论:本工作基于合金元素之间的交互作用效应,提出了固溶行为的理论分类,包括增益性、可比例互替性和互斥性,为理解和预测合金微观组织提供了新的理论解释。

3.基于固溶行为分类理论的一般合金设计准则:根据提出的固溶行为分类理论,本工作进一步提出了较为通用的合金设计准则,为新型高性能镁合金的设计和开发提供了理论依据。

图文解析

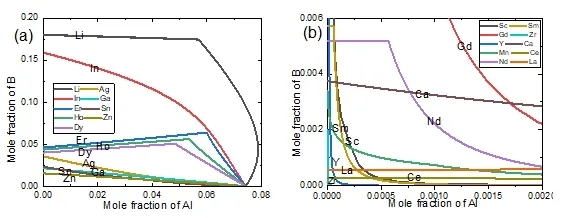

本项研究计算了190个三元镁合金体系在500℃富镁端的固溶行为,以Mg-Al-B合金体系为例,如图1所示,Al的固溶对合金中第二种合金元素B的固溶度产生了显著影响。具体而言,随着Al的固溶增加,B的固溶度变化呈现出三种不同的趋势:(a) 对于Sc和Y等元素,其固溶度随Al固溶的增加而急剧降低;(b) 对于Zn和Ga等元素,其固溶度随Al固溶的增加而逐渐降低;(c) 对于Er和Ho等元素,其固溶度则首先随Al固溶的增加而增加,随后又逐渐降低。尽管本工作计算的190个三元Mg合金体系的固溶度曲线各异,但总体上仍可以归纳为上述三种类型的变化规律。

图1 使用TCMG5数据库计算得到的富镁端Mg-Al-B合金500℃时的固溶度曲线

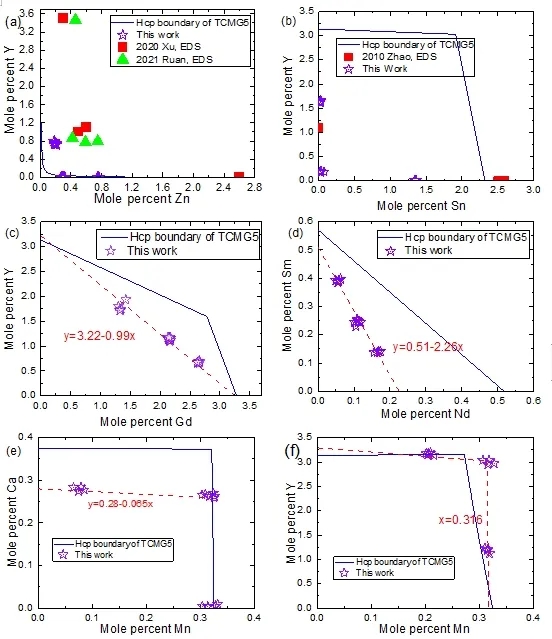

图2显示了不同三元镁合金固溶后镁基体相与第二相的实验测定成分,其数值显示了合金元素在相关体系中的固溶度。如图2(a)所示,对于Mg-Zn-Y体系,实验测定的 Y 固体固溶度与使用 TCMG5 的计算结果接近,而Zn的固溶度实验值则高于计算结果。在图2(b)中,计算出的固溶度边界由两条直线组成,而实验结果则表明同时加入Sn和Y时,它们在镁基体相中的固溶度非常低。对于图2(c)中的计算结果,Mg-Gd-Y合金体系的固溶度由两条直线段组成,而实验结果表明固溶度曲线是沿着连接两个二元端点的一条直线段。此外,实验测定的Mg-Nd-Sm体系的固溶度曲线与Mg-Gd-Y合金体系的固溶度曲线表现出相同的趋势特征,但是斜率和截距不同。图2(e-f)显示了Mg-Mn-Ca和Mg-Mn-Y 合金体系的固溶曲线计算结果和实验结果。从图中可以看出,实验结果和计算结果中Mg-Mn-Ca/Y合金体系的固溶度曲线趋势相似。

图2 500℃下不同三元镁合金体系中镁基体相的实验测定成分点与 TCMG5 数据库计算曲线的比较:

(a)Mg-Zn-Y;(b)Mg-Sn-Y;(c)Mg-Gd-Y;(d)Mg-Nd-Sm;(e)Mg-Mn-Ca;(f)Mg-Mn-Y。

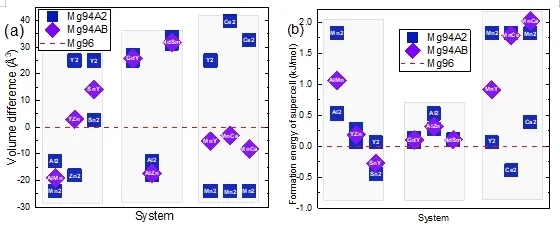

如图3所示,不同合金元素的固溶可以改变超胞的交互作用特征。在Mg-Al-Mn、Mg-Zn-Y和Mg-Sn-Y体系中,固溶了两种不同原子的镁超胞的体积值和形成焓介于固溶掺杂了两种相同原子的镁超胞的体积值和形成焓之间。对于Mg-Gd-Y、Mg-Al-Zn和Mg-Nd-Ce体系,固溶了两种不同原子的超胞的体积值和形成焓与固溶了两种相同原子的超胞接近,表明固溶元素的替换对镁超胞的影响较小。在Mg-Mn-B 体系中,与添加两种相同原子的相应镁固溶体超胞相比,在镁基体中同时添加两种不同类型的原子会减小镁超胞的晶格畸变。

图3 镁超胞中掺杂的不同合金元素的交互作用特征:(a) 体积差,(b)形成焓

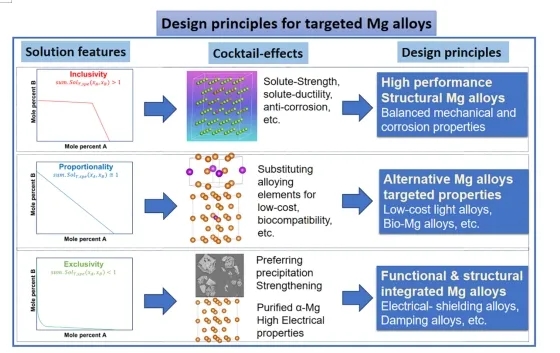

根据以上结果,本工作提出了基于固溶行为的目标镁合金设计准则,如图4所示。镁合金中合金元素固溶行为分类存在三类:增益性,可比例互替性与互斥性。在增益性分类里,两种合金元素可以同时固溶,结合一些元素的固溶强化增塑或固溶提高合金耐蚀性的效果,可以设计出同时具有良好力学与耐蚀性能的镁合金。根据计算和实验结果,Mg-Gd-Y、Mg-Nd-Sm、Mg-Al-Zn 等合金体系的固溶行为属于可比例互替性分类。虽然两种合金元素具有一些相似的物理性质,但其固溶度和强化效果可能不同。因此,可以根据两种合金元素的差异,设计出基于目标特性的替代镁合金,如低成本镁合金、生物相容性镁合金等。互斥性分类的合金元素同时添加可以净化镁合金基体相,同时析出强化第二相。因此本分类有望开发出功能结构一体化的镁合金,其中纯化的镁基体可提供高阻尼、导热、导电或电磁屏蔽性能,而大量第二相的析出可提供高机械性能。

图4 基于固溶行为的目标镁合金设计原则

研究结论

本工作结合热力学计算、第一性原理计算和实验表征,对镁合金的固溶行为进行了系统研究。主要结论如下:

(1) 提出了三元镁合金的固溶行为分类理论:互斥性、可比例互替性和增益性。固溶行为的分类反映了三元合金中合金元素的固溶行为特征规律。这种分类也可以应用于其他合金体系。

(2) 合金固溶行为的分类归因于合金元素之间的交互作用:(a)互斥性:由于合金元素之间物理性质的巨大差异,其倾向于化学反应形成第二相,降低两种合金元素的固溶度;(b)可比例互替性,具有相似物理性质的合金元素可以在镁基体相和第二相中相互替代;(c)增益性,合金元素既不能形成稳定的第二相,且在镁基体相中几乎不能替代固溶。

(3) 固溶行为分类理论可以设计镁合金:(a)互斥性:通过净化镁基体相并形成大量强化第二相,可以设计功能结构一体化的镁合金,使镁合金具有良好的机械性能,同时兼具高阻尼能力、良好的导热性或良好的电磁屏蔽等性能;(b)可比例互替性:通过替换相关合金元素,可以实现针对目标性能的高性能镁合金设计;(c)增益性:通过在镁基体相中同时固溶两种或多种合金元素,实现具有良好机械性能和抗腐蚀性能的镁合金的开发。

团队介绍

潘复生

潘复生,重庆大学教授、中国工程院院士。兼任重庆市科学技术协会主席、中国工程科技发展重庆研究院院长、《Journal of Magnesium and Alloys》(Elsevier)国际期刊主编。主要从事轻合金(镁合金、铝合金)材料、金属储能材料、金属生物材料、金属复合材料、工具钢等方面的研究。获得国家技术发明奖和科技进步奖4项,部省级技术发明奖和科技进步奖10余项。发表SCI收录论文800多篇,授权发明专利170多项,制订国家标准和行业标准10余项,开发的16个新型镁合金获批为国家合金牌号,9个合金成为国际标准合金牌号。被评为“全国优秀科技工作者”,是何梁何利奖和(美国)杜邦科技创新奖获得者。

袁 媛

袁媛,重庆大学教授、国家镁合金材料工程技术研究中心研究员、教育部轻合金材料国际合作联合实验室研究员、玛丽居里学者、美国 TMS 协会镁科技分会委员、中国材料研究学会镁合金分会理事、重庆材料学会理事、International Journal of Materials Research编委、Journal of Magnesium and Alloys 青年编委、第十九届全国相图学术会议组委会主席。主持或负责欧盟第七框架计划(FP7)和比利时弗兰德研究科研基金会 (FWO)项目、国家自然科学基金、联合基金重点项目多项。曾获中国有色金属工业科学技术奖一等奖、欧盟玛丽居里学者奖、德国卡尔斯鲁厄理工学院客座教授奖金等多项荣誉奖励。在国际前沿期刊如Journal of Magnesium and Alloys、Journal of Power Source、Corrosion Science 等期刊发表学术论文九十余篇,为国际期刊 Journal of Magnesium and Alloys、Acta Biomaterials等期刊特邀评审人。

陈 涛

陈涛,重庆大学长三角(兰溪)镁材料研究院助理研究员。在合金元素的固溶机制与高性能镁合金的设计开展了大量创新研究工作。目前在SCI、EI期刊上发表学术论文三十余篇,其中以一作在 Journal of Magnesium and Alloys、Journal of Materials Research and Technology 等期刊上发表学术论文7篇。参与国家自然科学基金联合基金项目、面上项目4项。曾荣获博士研究生国家奖学金、国家公派留学联培资助资格、航空航天(CASC)奖学金二等奖、第三届西部材料大会优秀报告奖等多项荣誉奖励。担任第十九届全国相图学术会议分论坛联系人,在CALPHAD GLOBAL 2021、中国材料大会(2021、2019)、第六、七届全国镁合金青年学术会议、第三届西部材料大会、第二届先进结构材料实验设计与计算模拟论坛等会议做报告或海报。

引用格式

T. Chen, Y. Yuan, J. Wang, J. Wu, B. Wang, X. Chen, N. Moelans, J. Wang, F. Pan, Features and classification of solid solution behavior of ternary Mg alloys, J. Magnes. Alloy.,(2024) Doi:10.1016/j.jma.2023.11.011.